absinthe

アブサンというと、みなさんはどんなイメージがありますか?

麻薬みたいなお酒?飲むと幻覚をみる?

まさか。そんな妄想は遠いむかしの話し。大いなる勘違いです。

でも、いまだにそういうイメージがつきまとっているのも否めません。

アブサンは世界各国で愛され、現在日本にも輸入されています。

言うなれば、ちゃんと市場に流通している真っ当な洋酒なのです。

強いお酒ですが、飲み方次第でお酒に弱いひとでも美味しくいただけるので近頃は女性のファンも増えています。

解禁後、愛すべき美酒として見直されているアブサン。

その魅力を日本で広く伝えたい。そんな思いでこのブログを立ち上げました。

ここを訪れ、ひとりでも多くのアブサンファンが生まれたらシアワセです。

さあ。あなたも、きょうから「アブサンでハッピー」な人生を!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

当サイトは、「既存のアブサンの魅力を国内に広く伝える」ことを目的としています。

そのため、アブサンに関するコメントとして以下の内容はご遠慮ください。

■国内で流通していない種類の入手経路とその問い合わせ

■闇ルートの情報公開とその問い合わせ

■著しい商標権の侵害

■密造に関する内容

■大麻・薬物などと関連付けた内容

上記に該当せずとも、倫理的に相応しくないコメントは、管理者の判断で削除します。

以上、ご理解頂きます様宜しくお願い申し上げます。

2009年

site absinthe 管理者

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■アブサンとは

アブサンは、酒類のなかで大別すると「リキュール」の仲間に属します。リキュールとは、蒸留酒(スピリッツ)に香味成分などを加えて仕上げた混成酒のこと。一般的に知られたものでは、カンパリや、カルーア・コーヒーなどがリキュールにあたります。アブサンは、このリキュールのなかで、薬草(ハーブ)系に属します。

液体の色は、大体が緑か、黄色がかった緑、あるいは透明で、水を加えると白く濁ります。最近は、赤、青、黒といった色のアブサンも出てきました。

主原料は、「にがよもぎ」。英名でワームウッドと呼ばれる薬草で、学名を、「アルテミシア・アブシンティウム」といいます。アブサンの名はここに由来するんですね。フランスでは、「ABSINTHE」(アプサント)と読み、これを正式呼称とするのが一般的です。

アブサンは世界各国で作られ、様々な代用品も存在することから、多くの読み方があります。たとえば、ABSINTHES(アブサンス)、ABSENTA(アブセンタ)など実に様々。これらを総じて、日本では古くから「アブサン」という発音で呼んでいます。

かつて、アブサンは中毒性をもつ酒とされたため、世界各国で製造・発売が禁止されました。にがよもぎに含まれた「ツヨン」という成分が有害であるとみなされたのです。そのため、本来のアブサンに近い作り方の「法に触れない代用品」が出回るようになりました。

現在は、WHO(世界保健機構)が定めた成分規定を守ればアブサンの製造は認められており、日本にも輸入されています。それでは、「一体何をもって本物のアブサンとするのか?」と問われると、私のレベルでは判断しかねます。強いて言えば、アルコール度数は50%以上、材料はにがよもぎで、ツヨンの濃度は約10ppm、ラベルに「ABSINTHE」と表記されているもの・・・といったところでしょうか。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■アブサンの歴史

画像:アブサン画の代表作「Absinthe Robette」 1898年・Privat Livemont

アブサンの起源は、正確にはわかっていません。

中世以前の古文書にワームウッド(ニガヨモギ)の記述があったり、旧約聖書でワームウッドの苦味が災いのもとと表現されたりなどしていますが、その起源がはっきりと明示されている文献は存在しません。

通説では、西暦1792年、スイス西部にあるクーヴェという町で、ピエール・オルディネールという医師が、この土地に群生するニガヨモギを利用し、鎮痛・解熱効果をもたらす薬酒を作り上げたことが、アブサンのはじまりとよく言われています。

5年後の1797年、この薬酒をペルノ氏が商品化しました。ペルノ氏は、その後フランスの工場で大量生産を開始し、「ペルノ・アブサン」の名で本格的に、この薬酒を世に送り出しました。

19世紀、アブサンはフランス全土で大人気を博しました。特に、ロートレック、ピカソ、ランボー、オスカーワイルドといった錚々たる芸術家たちが愛飲したことで有名になり、その人気は西欧へと広がっていきました。街角のカフェや居酒屋でアブサンの水割りを楽しむ人々の姿は、この時代の日常的な風景でした。

しかし、19世紀末に入ると、アブサンは闇の時代を迎えることになります。

アブサンを愛飲する人の中に、精神異常に近い中毒症状を起こす患者が出たのです。研究の結果、中毒症状の原因は、アブサンの材料であるニガヨモギに含まれたツヨンという毒素成分であることが判明。フランス医学アカデミーは、アブサンの製造禁止を訴えました。アブサンは当時大人気であっただけに、この事件は瞬く間に社会現象へと発展しました。しかし、当時アブサンによって生み出される税金が巨額であったため、フランス政府は製造禁止の発令を渋りました。

そして1908年、ついにアブサン禁止国が名乗りを上げました。

ベルギー、そして生まれ故郷のスイスです。続いて1912年にアメリカが、翌1913年にはイタリアが禁止に乗り出しました。そして1915年、ついにペルノアブサンの本場・フランスも苦渋の選択の末、アブサンの製造に終止符を打ちました。こうした背景から、アブサンを愛した人々を癒すための「代用品」が次々と生まれたのです。アブサン製造禁止を要因とし、第二次世界大戦以後も、ツヨンの濃度研究が各国で積極的になされました。この時代、日本でもツヨンの研究は進められていました。ちなみに昔は、サントリーが作っていた、「ヘルメス」という和製アブサンも存在しました。日本は、製造を「自粛」していたものの、製造禁止にまで名乗りを上げることはしなかったのです。

そして1973年。EC(ヨーロッパ共同体)は、食品中のツヨン濃度の規制を図るべく、食品添加物委員会を設置。食品に残留しても問題ないツヨンの数値を定めました。

■食品、飲料類・・・・・0.5ppm以下であること。

■アルコール分25%以上のアルコール飲料・・・・・10ppm以下であること。

■アルコール分25%以下のアルコール飲料・・・・・5ppm以下であること。

■ビター系の酒類・・・・・35ppm以下であること。

この基準を遵守すれば、アブサンの製造は合法的であるとみなされたのです。1981年、上記のECの公布をWHO(世界保健機構)が承認。規制数値の範囲内であることを条件に、アブサンの製造を認めました。

こうして、アブサンは再び陽の目を見るようになりました。

近年、アブサン解禁となった国々も急増し、再び世界中の人々に愛されるようになったのです。あのペルノアブサンも、21世紀に入ってから復活を果たし、日本で手軽に入手できるようになりました。今、日本のアブサンファンは、今後も世界中のアブサンがやってくることを願っています。

アブサンの故郷・ヴェルトトラヴェル、クーヴェ、ポンタリエ一帯(スイス西部)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■アブサンのスタンダードな飲み方

グラスの上にアブサンスプーンを置き、その上に角砂糖をひとつのせます。

グラスの上にアブサンスプーンを置き、その上に角砂糖をひとつのせます。

好みに合わせ、アブサンを適量、角砂糖にかけながらグラスに注ぎます。

好みに合わせ、アブサンを適量、角砂糖にかけながらグラスに注ぎます。

これで、できあがり。角砂糖の甘みとアブサンの苦味を水でバランスよく 調和させるのがポイントです。結構のみやすいので、調子に乗ってスイスイいかないよう気をつけましょう。

これで、できあがり。角砂糖の甘みとアブサンの苦味を水でバランスよく 調和させるのがポイントです。結構のみやすいので、調子に乗ってスイスイいかないよう気をつけましょう。

■水割りで飲むスタイルが基本。

アブサンは、本来水で割って飲むお酒です。無理をしてストレートで飲む必要はありません。海外へ行って、アブサンをストレートで飲んだりすると、向こうの人々に笑われてしまうこともあるそうです。「あんた、こんな強い酒をストレートで飲むのか?バカなやつだ・・」ってね。

とはいえ、私はストレートで飲むのが好き。味がよくわかるからです。しかし、アブサンをストレートで楽しむには、それなりの経験が必要です。カッコつけて無理をすると、とんでもないことになるので要注意です。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■わたしとアブサン - アブサン邂逅の記憶 -

アブサンという酒の存在を知って、20年になる。

記憶を整理する意味でも、記して残していこうと思う。とはいえ、20年前アブサンの実体を知っていたかといえば、実のところ飲んだことは勿論みたこともなかった。

撮影の現場で、酒好きの車輌さんから教わったのが初めてだ。当時の業界は、まだフィルム世代のスタッフが幅を利かせていた時代で、バブル景気の勢いもあり、夕方に仕事を終え、その後旅館で酒を呷って徹夜で麻雀をするといった暢気な日々が普通であった。そんな環境の中にいたので、若い頃はかなり酒で鍛えられた。

その酒好きの車輌さんが言うには、昔は、撮影で失敗をした技術者や、台詞を間違ったりした演者は、罰として晩飯時にアブサンをおちょこで一気飲みさせられることがあったそうな。おそらく、そのアブサンはサントリーのヘルメスだろう。やはり昔から強い酒の代名詞的な存在であったことは間違いない。役者の「とちりそば」の風習は知っていたが、「とちりアブサン」なんてあったんだなあ・・・と今は思う。その話しを聞いたときは、大して興味は沸かなかったが、後年こうして振り返ってみると、なかなか面白い話しを聞いたもんだと思えてくる。

本格的に、ぼくがアブサンに興味を持つのは、この翌年のことである。

この映画に出会っていなければ、ぼくはアブサンの世界への扉を開くことは永久になかったかも知れない。

靴屋の主人で裏の顔はヤミの武器商人というアブない男(安岡力也)が、主人公のギャング・神崎(萩原健一)にいう台詞。

「へへっ、悪魔の酒。モノホンのアブサンだぜ。日本中探したってこれっきゃねえ。ラストショットよ。まあ座ってくれ」

氷の攪拌で白く濁る怪しい酒をあおり、顔を歪める二人の男。

「ふうっ・・アブサンには、このチーズよ」

ナイフでチーズをガブリと食らい、神崎が言う。

「・・・最近のロックに興味あるか?」

「ロックに昔も今も無ぇ。・・・なにが聞きてぇ?」

こんなシヴいシーン、深作演出じゃなきゃ絶対コケてる。そして安岡力也の台詞。アブサンの魅力が見事に表現されている。ぼくは、いっぺんにアブサンに心を奪われてしまった。 なので、ぼくのアブサンに対する最初のイメージとは・・・まさに、ハードボイルドな男の酒。という感じなのだ。 ところでこの作品、一般的にはあまり評価されていない。しかし、ぼくは高く評価している。たとえアブサンが登場しなくてもだ。 ショーケンだって、映画ではこれがいちばんカッコイイぞ。

ああ、のんでみたい。悪魔の酒・・・と、映画を見たあと毎日アブサンのことばかり考えていた。

こうして、ぼくはアブサンの世界への扉をちょびっと開けた。

二度目のアブサン邂逅は、この漫画だった。邂逅とはいえ、本当の意味での出会いはもうちょっとあとだが。

この漫画の主人公は、BARのマスター。アブサン登場の回、細かい台詞は忘れたが次のような感じだった。

ある夜、ワケありの女がふらりと店にやってくる。

「この店でいちばん強いお酒をちょうだい・・・」

マスターは、黙ってカウンターの前の女に酒を出す。飲む女。その強さに女は怯んだ。だが、彼女は猶も虚勢を張る。

「・・・も、もっと強いお酒・・」

「すみません。これ以上、強い酒は置いていません」

そう言いながら、マスターはその酒のボトルを女の前に置いた。 ボトルは、ヘルメスアブサン68℃だった・・・ 概ね、こんな感じだったと思う。

そうか。アブサンは68℃なのか。こんなデザインのラベルなのか。勿論そのときは、それがヘルメスとも和製ともわからなかった。 しかし、68℃が一番強い酒とは、BARとしてちょいとお粗末だな。じゃあ、スピリタスすら置いてないの?なんて思ったりしたが・・・・でも待てよ。アブサンってBARで飲めるのか? ということは、酒屋でも入手できるのか? いや。そんな筈はない。

映画「いつかギラギラする日」をみた直後、酒屋とBARを渡り歩いたが、結局見つけることは出来なかったじゃないか。店によっては笑われたりもした。「あるわけないでしょ」・・・と。すると、この漫画のマスターは、「いつかギラギラする日」の安岡力也と同じように、アブサンを長年隠し持っていたという設定なのだろう。 インターネット夜明け前の時代、とにかく情報収集は図書館に行くか足を使うしか術がなかった。

こころ優しき男たちが夜毎集う酒場『BARレモン・ハート』を舞台に、酒ウンチクと人生模様を描く大人の漫画だ。

ちなみに、作者の古谷三敏さんが実際に営む「BARレモンハート」も雰囲気のあるいい店だ。大泉学園駅前というのはチト遠いが。

三度目のアブサン邂逅は、レモンハートであった。ここらへんまでくると、漸く知っている人も多くなってくる。

11巻・エピソード139「おーい、アブサンやーい!」

常連客のメガネさんに意地悪でアブサンを注文されるマスター。注文された酒がないことの悔しさから男泣きする。翌日、マスターはアブサンを探す旅に出るのであった・・。レモンは、ぼくにとってアブサンだけでなく、洋酒の世界の面白さを最初に教えてくれた作品でもある。昔は、レモンと「世界の名酒事典」は毎晩欠かさず読んで勉強した。大好きなBARレモンハートまでもが、扱ったアブサン。 アブサンへの憧れは強くなる一方だった。

そして、この年。 ついにぼくは、本当の意味での邂逅を果たすのであった。

世界の名酒事典を読んでも、アブサンを疑似体験するにはこの酒を飲むしかないとわかったからだ。 そんなある日。 たまにいく、近所の大型ショッピングモール内にある洋酒コーナーを訪れたときのこと。リキュールの棚に並ぶヘルメスの中に見慣れないボトルを見つけた。 その緑のボトルは、たった1本だけだった。何気なく手に取ると、ラベルには・・・

「HERMES LIQUEUR ABSINTHE 58°」

!!!

心臓がドキドキしている。とにかく落ち着け。動揺してたら万引きに思われるぞ。大丈夫か。俺どんな顔してんだ?! 血の気が引いて、青い顔をしているのか。それとも、高揚して真っ赤な顔をしているのか。 これ、買ってもいいのかな?やばいんじゃねーの?アブサンだろ?

「お客様、これは違法な酒なので売れません」

とか、レジで言われないかな?いやいや、んなこたーあるワケない。 とにかく、必死に平静を装いレジを通す。金を払い、晴れて自分のモノになったことに、また興奮する。

「あれだけ探し回ったのに、なんでこんなとこで買えるんじゃあ?!」

競歩のような足取りで家に帰る。自室に駆け込み、袋から出し、じっくりラベルを眺める。ん?サントリー?・・・サントリーがアブサンを??

サントリーが、ヘルメスシリーズからアブサンを出しているんだな。しかし、洋酒事典には載っていないぞ。漫画でみたラベルデザインともまったく違うし。・・・っていうか、なんで売ってんだ?造っちゃダメな酒なんだろ?ほんもの?ぱちもん?サントリーが偽物を?・・・まさか。なんかよくわからんが、ひとつだけ言えるのは、目の前にある酒のラベルには、アブサンの名が記されているということだ。

早速、のむ。

うっ・・・ま・・・・まずい! こっ、これが・・・アブサン・・・(戦慄するアムロ風に)

まずかった。実にまずかった。 これが、ぼくのアブサンとの出会いだ。 このボトルは今でも置いてある。不思議と今は不味いと感じない。ただ美味いとも思わない。ヘルメスアブサンのなんたるかを知るのは、そして美味しいアブサンに出会うのは、もうちょっと先のことである。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■アブサンなひとびと

「限りなくピュアであること。それが真正アブサンの条件」(オザキトレーディング代表:尾崎親さん)

神戸・三宮に、「おいしい」アブサンを飲める場所がある。

そこは、BARでもなければ、カフェでもリカーショップでもない。 オザキトレーディング。

洋酒の取り扱いに特化した輸入代理店だ。社長の尾崎親さんは、日本でアブサンに携わる者なれば知らぬ者はいない。 そう。わが国でアブサンのマーケットを確立した草分け的存在というわけだ。社長との邂逅がなければ、私は永久に「アブサンはまずい酒」と思い続けていたかも知れない。

「アブサンに手を出したきっかけはね、最後に残ったのがアブサンだったからです(笑)。わたし、洋酒の輸入40年以上やっとるんです。そりゃもう 世界中のうまい酒のんできましたわ。で、ある日ふと思ったんです。自分が手がけたことない洋酒は何だろう・・?とね。冷静になって、いろいろ考えましたが、どう考えてもやったことのない酒は、アブサンただひとつなんですよ。で、よし!いっちょやるか!と思いたったのが98年頃ですな」

その当時、アブサンに対して日本人はどんなイメージを抱いていたのだろう。私は・・・そう、飲んではいけない危険な酒だと思っていた。

「そりゃ当時のイメージといったらひどいもんですよ。なんせ発禁の歴史があるし、麻薬酒だのなんだのと、とにかく偏見にあふれとりました。それはお国も一緒。最初、アブサン申請の問い合わせをしただけで、あんな酒はダメです!ってな感じで突っ返されました(笑)。それでも、資料を揃えて厚生省に輸入申請してね。ところが、アブサンに匹敵する酒が国内になかったもんですから、厚生省でも比較検討する手立てがない。なかなか輸入の認可は下りませんでしたね。結局、認可されたのは、申請から2年後ですよ。普通は、どんなに時間がかかっても1年以内ですけどね。どの酒よりもむずかしい手続きでしたねえ。そんなこんなで、認可後もややこしいことがいろいろありました。で、わたしが初めて扱ったアブサンがこれですわ」

そういいながら、尾崎さんはトレーネプレミアムのボトルを出した。

「これをとっかかりにね、いろんなアブサンをやってみようと。で、わたしもともとスイスえってきました。それが、キュブラーなんです」

キュブラー。わたしが一番好きなアブサンだ。尾崎社長は、初めてこれを飲んだとき、どう感じられたのだろう・・・。

「とにかくインパクトがすごかった。私の酒人生で、2度目の衝撃でしたねー。こんなにうまいアブサンがあったのか?ってなもんですわ。キュブラーの魅力はね、限りなくピュアなにがよもぎの酒であることです。余計な味がしないし、余分な香りもない。なんと言うたらいいんでしょうか、純粋なまでに、ニガヨモギの良さだけが口の中にストレートに広がる。これがねえ、キュブラーならではの魅力ですよ」

なるほど・・・。それにしても、2度めの衝撃って、どういう意味なんだろう・・・。

「最初のインパクトはね、30数年前にタンカレージンをのんだ時ですな。実はねえ、タンカレーを初めて輸入したの私なんですわ(笑)。当時、はじめてこのジンをのんだ時、これだ!って直感でわかりました。そのあと、なにか宣伝を打つでもなく、自然にクチコミで売れるようになって、10年経ったら、もうすっかりドライジンの定番になってましたよ。その後エージェントが変わって、タンカレーはわたしのもとから離れていきましたけど、このときの体験のおかげで今の自分があると思ってます。そして、2度目のインパクトがキュブラーというわけなんです。初めてタンカレーをのんだときと同じ衝撃が体中を走ったんですな。その時も、30数年前の若い頃と同じように、これだ!って直感でわかりました」

キュブラーをリキュールグラスに注ぎ、スッと口に運ぶ尾崎さん。ひとくち飲むごとに、まるで初めて味わうような表情を浮かべる。

そんな尾崎さんを見ていると、ひとの心を動かす酒の凄さがわかる。

「これからは、世界中のいろんなアブサンが日本にやってくるでしょうね。だからといって、わたしの提供するアブサンが埋もれてしまうと思ったら、それは違う。むしろ、たくさんのアブサンの中で、ひときわ光る存在になってますよ。きっと。30数年前のタンカレーのように、良い酒っていうのは、周りが何もせんでも輝きながらひとり歩きして大きくなるもんなんですわ。まあね。なんといっても、アブサンは日本でまだ始まったばかりですから、これからが楽しみですよ、ほんまに(笑)」

■尾崎 親(おざき・ちかし)

オザキトレーディング代表取締役社長。

リーベルマン・ウェルシュリーS.Aで輸入酒類全般の職務経歴後,1988年4月に独立。

同年8月30日に輸入酒類販売免許を取得し,1991年10月 シンジケート58/6

スコッチウイスキーの輸入代理権並びに商標権を正式取得。 主にシングル・モルト,

単一畑コニャック,ヴィンテージ・アルマニャック,シングルカスク・カルヴァドス, コーヒー・

リキュール,スイス・アブサン,ラム,銘醸ワインの直輸入/卸販売を行い,今日に至る。

「魅力ではなく、魔力。」(バーテンダリー代表:宮崎優子さん)

東京都大田区大森北。 この町に、私がときどき顔を出すBARがある。

「バー・テンダリー」。駅前の猥雑なストリートを抜けた静かな場所に、その店は在る。

この店のオーナー・宮崎優子さんは、数々のバーテンダーコンクールやカクテルコンペで受賞しているひとだ。カウンターのなかでは、いつも凛として、手際よく冷静に動く。そんなクールな宮崎さんだが、たまにちょっぴり高揚した面持ちになることがある。

それは、アブサンの話題になったときだ。

実は宮崎さん、自他共に認める大のアブサンファン。お客さんがアブサンの話しを切り出すと、とても嬉しそうに応える。

「それでもねえ、はじめて飲んだときは、うわーなにこれ?!って感じで、とてもじゃないけど、これは好きになれないなーと思いましたよ。ペルノアブサンでしたね。ところが、あるひとにすすめられて、アブサンをジンジャーエールで割ったカクテルで飲んでみたら、これがもう、ものすごく美味しいんです。もう、あのときの感動は忘れませんよ。それからですね。アブサンにはまったのは・・・」

宮崎さんのおすすめアブサンは、ヴェルトスイスだ。

「ヴェルトスイスは、以前から入荷を心待ちにしていたアブサンでね。これが入ったって連絡があったとき、もう嬉しくて嬉しくて、急いで電車に飛びのって 仕入れに行ったんです。それで、その帰りにね、どーしても味を確かめたくなって、駅のホームで栓開けて飲んじゃったんです。お昼間です(笑)。 でも、不思議と恥ずかしかったという思い出はありませんね。とにかく、一刻も早く飲みたいという気持ちが強かったからでしょうね、きっと。だから、今もこのボトルにはちょっとした思い入れというか、特別な愛情みたいなものがありますねえ」

ヴェルトスイスを手にした宮崎さんの目。とても情熱的である。彼女がアブサンに見出したものは、きっと計り知れないほど大きなものに違いない。 彼女のまなざしが、そのすべてを物語っている。

「魅力というよりは、魔力ですよ。私ね、アブサンの美味しさに気づいてから、3ヶ月くらいでしょうか・・毎日飲みました。ほんとに、この美味しさに心底惚れ込んでしまったというか。90日間、ずーっと心奪われっぱなしでした(笑)。だから、この美味しさをほかの人たちにも知ってほしいんです。 確かに、リキュールはストレートでいただくのがよろしいかと思いますけどね、でも強いお酒ですから。私のように、カクテルから入っていただくのも いいかと思います」

なんだか、そのカクテルを飲んでみたくなった・・・いや、また今度にするか。

「そうそう。今ね、ちょっとした遊び心なんですけど、アブサン好きの常連さんのためにね、新しいボトルが入った日に、目印として、店先に 黄色いハンカチをかけてるんです。もちろん、知ってる人だけにわかるように、さりげなく目立たずにですよ。ちょっとワクワクするでしょ?(笑)」

確かに好きな人にとっては、「幸福」の合図だ。普段は、たまにしか来ないけど、その幸福を求めて、私も足しげく通うことにしようか・・・。ヴェルトスイスをなめながら、そんなことを思っていた。

いつのまにか、カウンターはお客さんでいっぱいになっていた。

ふと宮崎さんに目をやると、アブサンへの情熱を一時胸にしまっておくかのように、いつものクールな表情に戻っていた。

■宮崎優子(みやざき・ゆうこ)

テンダリー代表取締役。

91年、「全国バーテンダー技能コンクール」課題部門で優勝。92年、「マルティーニカクテルコンペティション」準優勝。

2004年、「全国日本酒カクテルlコンテスト」銀賞。その他のコンクールでも、多くの受賞経歴を持つ。

「忘れられない味わい」(ボビーズバー店主:千頭一心さん)

「いらっしゃいませ。あれ?随分とお久しぶりなん違います?」

まだ開店前とあって、その老バーテンダーは、タイをラフに結んでいた。

大阪キタのボビーズバー。40年近く看板に明かりを灯し続ける老舗BARだ。日本のバーマンならここを知らぬものはいないという。 この店の肩書きは、「オーセンティックバー」である。本格バー、正統派といった意味だ。 お酒の楽しみ方、マナーなど、いろんなことを私はこの店で学んだ。ここで身についたことは、「正しいこと」だと今も思っている。 きょう、私がこの場末の小さな店を訪れるのは、実に9年ぶりのことだった。

「この前は、奥さんとご一緒でしたね。確かバレンタインデーや無かったかなあ・・・」

確かにそうだ。マスターに言われて思い出した。最後に来たのは9年前の2月14日だ。日にちまでは憶えていなかった。

「いや、お顔見てたら色々思い出しただけですよ(笑)ようお越し下さいました。ゆっくりお考えくださいよ」

<ゆっくりお考え>というのは、何を飲むかをゆっくりお考えくださいということである。

店内は、ボトルの森だ。およそ1500本が四方を囲む。ここから選べというのだから、一見客は、たいてい本当にゆっくり考えてしまう。

ここまで多いと、逆にこちらがボトルの群集に見られている気がしてくる。下手な飲み方をしようものなら、ボトルたちに笑われそうだ。 身を整えたあと、ほんの少しのあいだ私の顔を見てマスターが言った。

「・・・そうそう、いいジン入りましたよ。お飲みになりますか?」

私は、いつも最初にジンを飲む。こだわっているわけではないが、なぜか最初はジンなのだ。

キンキンに冷えたマスターのおすすめをストレートで味わう。うまい。うますぎて・・いや、幸せすぎてトリハダが立った。

2杯目からは、たいていリキュールだ。いつもなら、マスター自慢のおすすめをいただく。

この店にあるリキュールは、常時200本以上。半端ではない。それは、マスターがリキュールにこだわっているからだ。

「数は自然に多くなっただけです。べつに本数なんてどうでもエエんですわ。ただ、世界中のいろんなリキュールを味わってほしいんです。リキュールはねえ、むつかしくないところが好きなんですよ。深いけど複雑やない。せやから、誰でもひとくち飲んだら素直な感想がでてくるんです。これがウィスキーと違うとこかも知れませんね」

この調子で、そんなマスターのおすすめを・・・と、いくところだが、きょうは違う。

私は、迷わずアブサンを注文した。

あえて銘柄は指定せずに。そう。リキュールにこだわるベテランのおすすめを飲んでみたい。

「かしこまりました。そうですねえ、アブサンやったら・・・わたし、これが一番好きかなあ」

バックバーではなく、カウンターの下からごそごそと出した一本・・・キュブラーだ。

「私もいろんなアブサン飲みましたけど、いま在るなかではこれがいちばんですわ。一口飲んで、美味い!て素直に思いましたね。大昔のアブサンて、きっとこんな味やったんやろなあ・・と感じました。なんというか、とてもシンプルな味わいがイイんですなあ。これ、スイス産ですけどね、大体スイスかフランスのものが美味いと私なんかは感じますけどもね」

キュブラーは、わたしも大好きなアブサンだ。マスターの話しを聞きながら飲むと、あらためてその美味さに気づかされる。 そしてふと思った。そもそも、マスターが初めてアブサンを飲んだのはいつのことなのだろう。

「はっきりしませんけど、1950年代頃やないですかねえ。国産のね、サントリーが出してたヘルメスっていう68度のヤツです。あの頃はアブサン言うたら、一般的にはこのヘルメスのことを指しましてね。はじめてこれをのんだときはねえ・・・うーん・・・なーんか不思議な感じがしましたね。美味いとも不味いとも思わなんだ。ほお、世の中にはこんな酒もあるんか・・というね。とにかく奇妙な感覚があったのは憶えてます」

この道50年のマスターが思う、アブサンの魅力とはなんなのか。

「やっぱりね、一度飲んだら忘れられん味やというとこですね。これがアブサンのエエとこです。アブサン言うたら、いまでも幻の酒とかいわれますけどね、私は、幻であることになんの値打ちもないと思うんです。酒なんて、飲まんと魅力はわからんですよ」

そう言いながら、マスターは私の目の前にアンエミルとチェコストロングのボトルを置いた。

「きょうは、アブサンオンリーのようで・・・。でも、うちではいろんな酒を楽しまんと。なんせ、こんなにあるんですから」

・・・ぬはは。あいかわらず見透かされてる。

「まだまだ青いねえ。ククク・・・」目の前に佇むアンエミルのボトルが、私をせせら笑っている・・・。ふと、そんな気がした。

■千頭一心(ちかみ・いっしん)

昭和7年・大阪生まれ。ボビーズ・バー(大阪市北区)店主。

18歳のとき、全国各地の米軍キャンプにある将校クラブで、バーテンダーとしての修行を積む。

昭和31年、大阪北新地でプロデビュー。その後、大阪を中心に多くのバーを渡り歩く。

昭和44年、ボビーズ・バーを譲り受け現在に至る。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■アブサンと映像

Alice Guy-Blaché(1873-1968)

Alice Guy-Blaché(1873-1968)

アリス・ギィ・ブラシェ。世界初の女性映画監督だ。

代表作が殆ど現存しないため、映画草創期の製作兼監督という人物でありながら、その名はあまり知られていない。

実はアリス、世界で初めてアブサンを映像に収めた監督と考えられる。

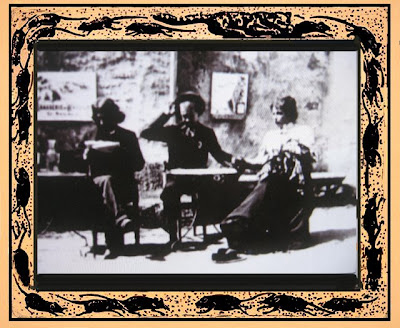

「La Bonne Absinthe」(1899)

「La Bonne Absinthe」(1899)

タイトルは、「素敵なアブサン」とでも訳すのか。112年前の作品である。本編わずか数分。アブサンの映像としては、現存する世界最古だ。

あくまで、「アブサンの映像として現存する世界最古」という意味だ。実際は、アリスより以前にアブサンを撮影した人物がいたかもしれない。

しかし、いまのところ彼女がその世界初であろうと考えられる。 フィルムがきちんと残されていないため、正確な内容は不明。断片を確認する限り、一貫性のないショートコント的な芝居のようだ。カフェで、アブサンを飲んだ客が給仕とケンカしたり。アブサンを飲みながらカードを楽しむ客同士がケンカしたり。いわゆる、典型的な古典ドタバタ劇のパターンだ。なんともお粗末な演出だが、どこか愛らしくもある。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■世界の様々なアブサン。

|

![convert_20090221215243[1]](http://blog-imgs-32.fc2.com/a/b/s/absinthe68/20090221215422.jpg) |

|

トレーネ・プレミアム |

キュブラー |

|

|

| トレーネ・フランセーズ |

トレーネ・ノワール45 |

|

|

|

ハプスブルググリーン | |

|

|

| アルテミジア・マリアンヌ |

ハプスブルグレッド69 |

|

|

|

エクストリームアブサン |

アブサンティーン |

|

|

|

チェコアブサンストロング | |

|

|

|

アンエミル・ホワイト |

アンエミル・オークエイジ |

|

|

|

アブサンロドニクス |

ヘルメスアブサン3代目 |

|

|

| クルナアブサン | フランソワ・ガイ |

|

|

| アブセンタ68 |

アブサンセルピス |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |